Учёные, возможно, нашли объяснение тому, почему сердца самых экстремальных звёзд во Вселенной всё ещё бьются. Команда считает, что лавина квантовых торнадо вызывает этот сбой в вращении нейтронных звёзд, называемых пульсарами, формируя запутанные и сложные пути движения.

Более чем за полвека после открытия нейтронных звёзд ещё многое в них остаётся неизведанным, – заявил Мунето Нитта, член исследовательской группы и профессор Хиросимского университета.

Группа исследователей проанализировала 533 наблюдения пульсаров для разгадки причины сбоев. Предлагают считать сбои результатом «квантовой вихревой сети», которая согласуется с расчётами степенного закона, тем самым разработав модель без «дополнительной настройки», в отличие от предыдущих моделей «сбоев нейтронных звёзд».

Нейтронные звёзды образуются при гибели массивных звёзд, которые истощают ядерное топливо и разрушаются под воздействием собственной гравитации. Внешние слои этих звёзд испаряются во время мощных взрывов сверхновых. В результате ядро звезды массой от одной до двух солнечных масс сжимается до диаметра около 20 километров.

В результате разрушения электроны и протон столкнутся, создавая такой густой сгусток нейтронов, что даже ложка размером со столовую ложку, если бы её можно было найти на Земле, весила бы более миллиарда тонн — больше, чем гора Эверест.

Разрушение звездных ядер обуславливает быстрый оборот молодых нейтронных звезд, скорость которых может достигать 700 оборотов в секунду. Связано это с сохранением углового момента.

Недавно «умершие» нейтронные звезды или пульсары кажутся пульсирующими из-за быстрого вращения и испускания лучей излучения со своих полюсов. Пульсары периодически становятся ярче, когда эти лучи направлены на Землю, создавая эффект пульсации. Эту пульсацию можно сравнить с «сердцебиением», которое настолько точное, что молодые нейтронные звезды могут использоваться в качестве «космических секундомеров» для измерения времени событий во Вселенной.

Некоторые нейтронные звёзды изредка прерывают свой ритм вращения, ускоряясь на короткий срок. Причины подобных сбоев неизвестны.

Сбои пульсара подчиняются, скорее всего, подобному шаблону или «степенному закону», как и землетрясения на Земле. Частота сбоев малой энергии у пульсаров больше, чем у сбоев высокой энергии и экстремальных сбоев, аналогично тому, как землетрясения малой магнитуды встречаются чаще, чем крупные.

Возможны два основных механизма «сбоев» нейтронных звёзд: «звездотрясения» и квантовые вихревые «лавины», формирующиеся подобно микроскопическим ураганам в сверхтекучем супе, заполняющем внутренние слои нейтронной звезды.

Квантовые вихри чаще рассматривают как объяснение явлениям, чем «звездотрясения», поскольку последние, следуя степенному закону, как землетрясения, с трудом объясняют все типы сбоев нейтронных звёзд. Вместе с тем, несмотря на более широкое признание, нет реального объяснения того, что может спровоцировать лавину сверхтекучих вихрей, способных достичь поверхности нейтронной звезды и заставить её вращаться быстрее.

В стандартном сценарии полагают, что череда вихрей могла вызвать сбои. Отсутствие закрепления предполагало бы, что сверхтекучая жидкость выпускает вихри последовательно, обеспечивая плавную регулировку скорости вращения. Тогда не было бы ни лавин, ни «сбоев».

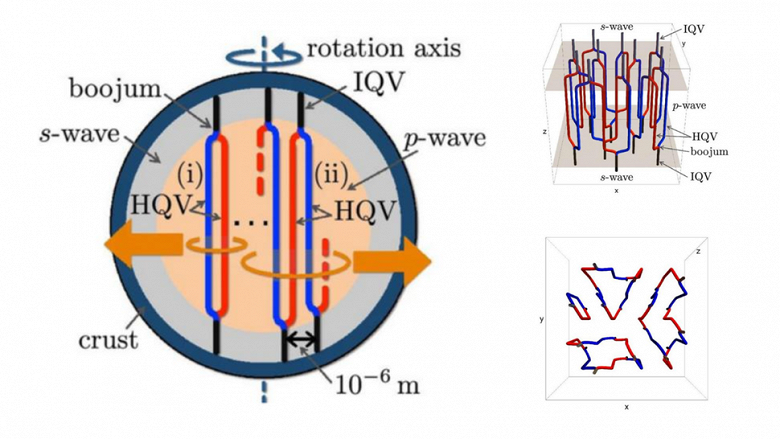

Нитта утверждал, что модель команды не требует дополнительного механизма фиксации. Достаточно учитывать структуру из двух типов волн, текущих через сверхтекучую внутреннюю часть нейтронной звезды: «волна P», которая представляет собой быстро движущуюся продольную волну, и «волна S», являющуюся более медленной поперечной волной.

В данной модели все вихри каждого кластера связаны, поэтому звезда не может высвобождать их по отдельности. Вместо этого должно происходить одновременное высвобождение большого количества вихрей. Это принципиальное положение нашей модели, — продолжил Нитта. Команда предполагает, что сверхтекучее ядро нейтронной звезды вращается постоянно, но несверхтекучий компонент замедляет его. В результате происходит замедление скорости вращения звезды из-за испускания электромагнитных импульсов и крошечных гравитационных волн.

С течением времени разность скоростей возрастает, заставляя недра нейтронной звезды выбрасывать сверхтекучие вихри. Эти вихри переносят угловой момент, ускоряют обычную часть и приводят к увеличению скорости вращения, которое регистрируется как «сбои» пульсара.

Специалисты полагают, что сверхтекучесть в нейтронных звёздах имеет два типа, которые определяют возникновение воркующих масс. S-волновая сверхтекучесть, которая преобладает в внешнем ядре нейтронной звезды, создаёт относительно спокойную среду для образования вихрей с целыми спинами. Внутреннее же ядро нейтронной звезды характеризуется p-волновой сверхтекучестью, формируя экстремальные условия, которые способствуют возникновению вихрей со спинами с полуцелым числом.

Целочисленный спиновой вихрь разделится на два полуцелочисленных при входе во внутреннее ядро, где преобладают p-волны. Это сформирует сверхтекучую структуру, называемую «буджумом». По мере образования большего количества полувихрей и их соединения через эти структуры динамика вихревых кластеров всё более усложняется, создавая всё более извилистые и замысловатые узоры.

Проведенное моделирование показало, что модель группы очень приближена к воспроизведению энергий «сбоев» реальных нейтронных звезд.

Аргумент наш, хотя и простой, очень сильный. Несмотря на невозможность прямого наблюдения p-волновой сверхтекучей жидкости внутри, логическим следствием её существования является степенное поведение размеров кластеров, полученных из моделирования. Перевод этого в соответствующее степенное распределение для энергий сбоев показал соответствие с наблюдениями, — заявил член команды и доцент Университета Нисёгакуся Шигехиро Ясуи.

Нейтронная звезда представляет собой уникальный объект, где переплетаются ядерная физика, физика конденсированного состояния и астрофизика.

Прямые наблюдения её поведения сложны, поэтому необходимо установить связь между внутренней структурой и данными наблюдений.